La diplomatie à l’agonie – d’un président de la paix à un va-t-en-guerre

Trump, l’homme sans parole

La veille du second round de négociations à Istanbul, l’Ukraine a attaqué, à l’aide de drones dissimulés dans des camions infiltrés en Russie, des avions de la flotte stratégique de bombardiers russes. Nous avons rapporté ces faits dans notre article "Opération Toile d’araignée : l’attaque de l’Ukraine et de l’OTAN contre la Russie – un nouveau Pearl Harbor ? Une escalade totale ? Le retour des fanatiques ? Faits et analyses". Les dégâts militaires ont été minimes ; ce qui restait relevait surtout d’une victoire de propagande pour l’Occident – rien de plus.

Le 11 juin, le Financial Times s’est donné beaucoup de mal pour démontrer que ces attaques avaient été menées grâce à l’intelligence artificielle, sans l’aide de l’Occident. Le FT ferait mieux de se cantonner à l’actualité économique : ce n’était rien d’autre que de la propagande pure, sans la moindre preuve. Une tentative pathétique d’exonérer les Américains – sans le soutien desquels cette attaque n’aurait jamais été possible.

Peu après, une attaque de grande ampleur a été lancée par Israël contre l’Iran. The Times of Israel s’est même vanté que les États-Unis, avec les Israéliens, avaient mis en place une campagne de désinformation à plusieurs niveaux afin de faire croire aux Iraniens qu’aucune attaque n’était imminente. Ce rapport paraît crédible, d’autant que Trump n’a fait aucun effort pour cacher la complicité des États-Unis dans l’attaque israélienne contre l’Iran à la fin de la semaine.

Ce n’est pas tout. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a nié toute implication des États-Unis, déclarant :

" Ce soir, Israël a agi unilatéralement contre l’Iran. Nous ne participons pas aux frappes contre l’Iran, et notre priorité absolue est la protection des forces américaines dans la région."

Marco Rubio – 13 JuiN 2025

Cette déclaration prouve que les Américains ont bel et bien joué un rôle dans ce jeu mortel, et que l’administration Trump est incapable de coordonner ses actions de manière cohérente au sein même de son équipe. Aucun signe de professionnalisme.

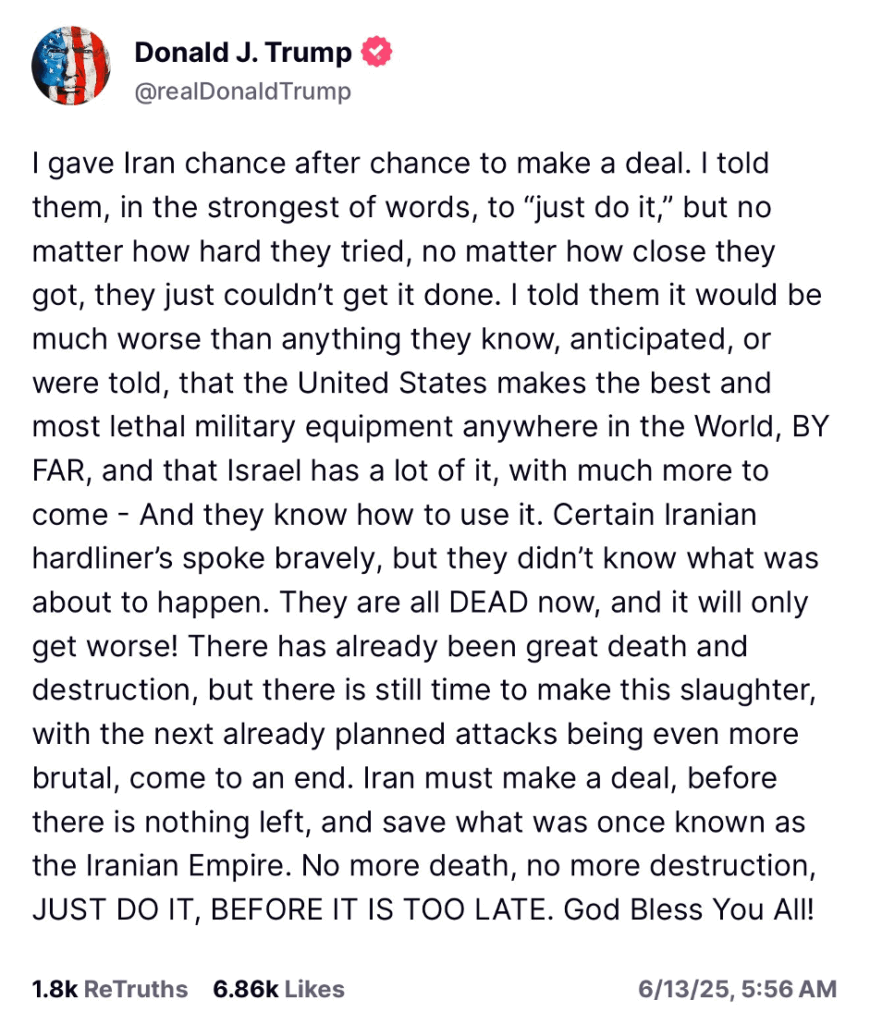

Il y a quelques heures à peine, Trump a opéré un virage à 180 degrés :

Il est désormais clair qu’il est illusoire de savoir ce que le président des États-Unis pense ou fait. Quelle joie de devoir négocier avec un tel personnage.

Évolutions confuses au Moyen-Orient

Nous pouvons désormais affirmer, avec une certitude aussi déprimante qu’inquiétante, qu’il est très probable que le dernier chapitre de la série de guerres déclenchées par les États-Unis au Moyen-Orient soit en train de s’ouvrir. Nous renvoyons ici à notre article « Les bains de sang changent le monde – Partie 2 – Le 11 septembre », dans lequel le général Wesley Clark dévoilait en 2007 les véritables intentions et plans de Washington :

Les pays ciblés étaient : l’Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, le Soudan – et, en dernier lieu, l’Iran.

Au lieu des cinq années prévues par les États-Unis pour « pacifier » ces nations, près de 25 années se sont écoulées. Mais il semble que les Américains aient finalement exaucé le vœu de Benjamin Netanyahou, qui, depuis un quart de siècle, rêvait d’une attaque contre l’Iran.

Il y a quelques semaines, dans l’article « Tout est possible – malheureusement », je considérais le foyer iranien comme non critique. Mon analyse partait du principe que les Américains n’étaient pas assez naïfs pour se laisser entraîner dans une guerre aussi catastrophique, fondée sur un délire – celui de Netanyahou et de ses fantasmes impériaux. Peut-être que le naïf, en fin de compte, c’était moi.

On ne sait pas encore combien de seuils d’escalade seront franchis dans les prochains jours. Mais après cette attaque, l’Iran devra répondre militairement d’une manière qui suscite chez les Américains et les Israéliens une peur existentielle : pour les premiers, quant à leur présence au Moyen-Orient ; pour les seconds, quant à leur existence même en tant qu’État.

Il semble que les Iraniens soient en mesure, en principe, d’infliger des dégâts considérables aux États-Unis et à Israël — d’autant qu’ils possèdent, contrairement à ces deux pays, des missiles hypersoniques. Reste à voir s’ils décideront de s’en servir… et s’ils en ont réellement la capacité.

"La pensée rationnelle vous mène au chevet de la diplomatie… avant de vous faire dérailler."

Le danger que ce conflit ne se transforme en lutte à mort entre deux pays ne doit pas être écarté d’un revers de main. Netanyahou a toujours été un psychopathe et un sociopathe ; le génocide à Gaza en est la preuve la plus éclatante. Mais aujourd’hui, ce mégalomane est aussi plongé dans une grave crise politique et de santé. Il n’hésitera donc pas une seconde à mettre le feu à tout le Moyen-Orient, à sa propre patrie, voire au monde entier.

Quant aux Américains, ils sont connus pour leur tendance à se surestimer totalement – la longue série de guerres perdues depuis 1945 en atteste. Il faut y ajouter l’influence sinistre du sionisme sur la politique étrangère américaine.

Je m’abstiendrai ici d’employer des arguments rationnels pour anticiper la suite des événements. Car la pensée rationnelle vous mène au chevet de la diplomatie… avant de vous faire dérailler.

Comment la Russie réagira-t-elle ?

La confiance de la Russie envers les États-Unis a déjà été gravement ébranlée par l’attaque ukrainienne par drones. Pourtant, les Russes poursuivent leurs efforts diplomatiques sans ressentir la moindre pression : le temps joue en faveur de Moscou. Plus la guerre en Ukraine dure, moins il restera quelque chose de l’Ukraine.

Les relations entre l’Iran et la Russie sont étroites. Les deux pays sont membres à part entière des BRICS et de l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai), et leurs bons rapports sont mutuellement bénéfiques, notamment en raison du NSTC (North-South Transport Corridor). La Russie soutiendra l’Iran dans ce conflit, diplomatiquement, logistiquement, et peut-être en lui fournissant des armes. En cas de guerre entre les États-Unis et l’Iran, je doute toutefois que la Russie s’engage militairement aux côtés de Téhéran, car cela équivaudrait à acter le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.

Comment la Chine réagira-t-elle ?

La Chine est elle aussi étroitement liée à l’Iran, à travers les BRICS, l’OCS, et surtout par les livraisons de pétrole iranien. La dépendance énergétique de la Chine envers l’Iran est significative, mais pas vitale : Pékin importe principalement son pétrole de Russie et d’Arabie saoudite. Je considère donc comme exclue l’hypothèse d’une intervention militaire chinoise aux côtés de l’Iran, pour les mêmes raisons que dans le cas russe.

Détroit d’Ormuz

Si l’Iran bloque le détroit d’Ormuz, cela entraînera une forte instabilité sur les marchés financiers occidentaux — un scénario potentiellement dangereux. Le détroit d’Ormuz est la route maritime la plus stratégique pour le transport du pétrole à l’échelle mondiale : 20 % de la production mondiale y transite. Vendredi dernier, le prix du pétrole a bondi de 14 % au cours de la journée, pour clôturer en hausse de 7 %. Si le détroit venait à être bloqué, des prix compris entre 150 et 200 dollars le baril deviendraient probables. Ce serait un poison pour des marchés financiers déjà instables.

La diplomatie sur son lit de mort

Lorsque Donald Trump a entamé son second mandat, il a promis à son peuple — et au monde entier — qu’il apporterait non seulement la paix, mais qu’il empêcherait aussi l’éclatement de nouvelles guerres. Ce n’étaient pas de simples promesses en l’air, mais très probablement des mensonges.

S’il était encore possible de spéculer sur le degré d’implication personnelle de Trump dans l’attaque par drones contre la Russie, le masque est tombé en ce qui concerne l’Iran. Le mince espoir nourri à Moscou et à Téhéran, selon lequel Donald Trump chercherait réellement une solution pacifique au conflit, s’est désormais évaporé. Bien que Trump affiche sa volonté de conclure des accords, il ne cherche nullement une issue diplomatique : il impose des conditions inacceptables pour l’autre camp et tente de « convaincre » ses interlocuteurs non par la négociation, mais par la force brute.

En parallèle, il recourt à des manœuvres sournoises pour duper l’Iran et la Russie. On laisse croire à l’Iran qu’aucune attaque n’est imminente, et l’attaque ukrainienne survient la veille des négociations à Istanbul — avec l’aval, voire la coordination directe, des États-Unis.

Les dégâts causés par les Israéliens en Iran semblent considérables : plusieurs hauts gradés des forces armées iraniennes ont été délibérément éliminés. Les frappes ukrainiennes en Russie, quant à elles, n’ont eu qu’une portée militaire négligeable. Mais le coup le plus dur a été porté à la diplomatie elle-même.

Dans un remarquable entretien avec le juge Napolitano, John Mearsheimer a énoncé clairement ce à quoi le monde doit désormais se préparer.

"Tout pays qui fait confiance aux États-Unis fait preuve d’une naïveté stupéfiante."

On attribue à Henry Kissinger cette formule aussi cynique que lucide :

« Il peut être dangereux d’être l’ennemi des États-Unis, mais être leur ami est fatal. »

En plus des conflits militaires, Donald Trump attise d’autres formes de guerre. La guerre commerciale qu’il a déclenchée contre la Chine — et contre bien d’autres pays — a peu de chances d’être résolue dans un avenir proche. Il y a trois jours, Trump a déclaré :

"Notre accord avec la Chine est conclu, sous réserve de l’approbation finale du président Xi et de moi-même."

Donald Trump

Mais il ne s’agit là que du bluff marketing typique de Donald Trump. Aucun accord n’a encore été conclu, et l’enthousiasme chinois semble pour le moins modéré. Le South China Morning Post rapporte que, malgré une invitation de son homologue américain, le président chinois Xi Jinping ne se rendra pas aux États-Unis en septembre à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU — qui aurait pourtant été la première opportunité possible pour une telle visite, selon des sources. Nous sommes en juin, et le journal chinois estime que cette rencontre n’aura probablement lieu qu’en novembre. Voilà ce qu’on appelle une douche froide venue de Pékin.

Je me suis peut-être trompé dans mon évaluation des risques concernant l’Iran, mais mes propos dans l’article « Mar-a-Lago échouera – rien ne fonctionne sans crédibilité » du 7 mai semblent aujourd’hui plus d’actualité que beaucoup ne le voudraient. J’y soutenais que le principal problème auquel les États-Unis — et l’ensemble de l’Occident collectif — sont confrontés est l’instabilité des marchés financiers. La réorganisation visée de l’ordre économique mondial ne peut se faire que par la négociation avec de nombreux partenaires. L’époque où les États-Unis pouvaient dicter leur volonté au reste du monde est révolue. La position de force dont ils jouissaient lors des négociations de Bretton Woods n’existe plus, et Donald Trump a prouvé ces derniers jours qu’il ne mérite pas la moindre présomption de bonne volonté.

Conclusion

Le comportement de l’administration Trump ces derniers jours donne raison à tous ceux qui n’ont jamais cru au prétendu revirement de Washington. Le vernis a craqué, et le masque est tombé.

Je ne sais pas dans quelle mesure une guerre sanglante entre Israël et l’Iran, pouvant durer des années, pourra encore être évitée. Les Iraniens ne feront plus jamais confiance aux Américains, et ces derniers réaliseront probablement bientôt qu’ils se sont laissés entraîner dans cette guerre par Netanyahou. Une guerre qui pourrait non seulement causer des dommages durables au Moyen-Orient et aux marchés financiers occidentaux, mais qui comporte aussi un potentiel… que je préfère ne pas formuler ici.

Les Russes, eux, continueront à négocier avec professionnalisme — que ce soit avec l’Ukraine ou avec les États-Unis. Du point de vue russe, la forme sera respectée. Mais ils ne se font plus d’illusions sur la possibilité d’une paix négociée. Ils créent des faits sur le terrain, et accepteront, le moment venu, la capitulation de l’Ukraine.

À long terme, cependant, le véritable perdant de cette farce tragique orchestrée par Donald Trump sera l’Amérique elle-même. Même les plus grands optimistes mettront longtemps avant de refaire confiance aux États-Unis. Quant aux réalistes, ils le savaient déjà depuis longtemps : l’Histoire nous enseigne qu’il n’existe aucun pays au monde ayant rompu autant d’accords que les États-Unis. De 1778 à 1871, les États-Unis ont signé environ 368 traités avec différents peuples autochtones du continent nord-américain. Comment cela s’est-il terminé pour eux ?

«La diplomatie à l’agonie – d’un président de la paix à un va-t-en-guerre»