La paix ne viendra jamais

À la mi-juin, je suis parti pour un voyage en Russie afin de rendre visite à des amis à Saint-Pétersbourg, Moscou et en Carélie. C’était essentiellement un voyage privé, bien que mon éditeur à Moscou ait organisé pour moi deux événements ainsi que quelques entretiens avec la presse russe. Six mois auparavant, Gnosis — qui suit sa propre voie, indépendante de l’État — avait traduit et publié mon reportage Des deux côtés de la ligne de front, et j’étais curieux de savoir ce que les lecteurs et médias russes en diraient. Mais d’autres questions étaient également en jeu.

Si l’on en croit la presse allemande, c’était un voyage au cœur des ténèbres, au centre du mal, à la source de la guerre en Ukraine, dans le royaume du diable réincarné, un maître à penser nommé Vladimir Poutine et ses partisans assoiffés de sang. Or, ma première surprise fut que, partout où je suis allé, les Russes se sont montrés aimables, polis, serviables, et sincèrement intéressés par les développements politiques en Europe occidentale. Quelle différence avec l’Allemagne d’aujourd’hui, où la russophobie, l’incitation à la guerre et la haine dominent la scène politique, les médias et l’espace public !

Les réservations d’hôtels et de restaurants se sont très bien déroulées ; le personnel était aimable et poli ; les vols et les trains express étaient toujours à l’heure ; toutes les conversations furent respectueuses et de haut niveau ; l’espace public dans les villes était absolument sûr. C’est un contraste frappant avec mes expériences des années 1990 et du début des années 2000, lorsque l’économie russe s’était effondrée et que chacun essayait de survivre, parfois par la fraude ou toutes sortes de combines douteuses.

Avec plus de 25 ans de recul, je peux affirmer que les choses ont beaucoup évolué dans le bon sens. Aujourd’hui, les entreprises et l’administration fonctionnent globalement vite et bien, même si parfois de manière bureaucratique. Mon impression est que, dans la Russie actuelle, l’État de droit existe ; les problèmes viennent des procédures pénales à caractère politique. Mais, si l’on regarde l’Union européenne, nous faisons face à des problèmes similaires : Julian Assange a passé des années en prison sur la base d’un prétexte juridique ; la Commission européenne sanctionne arbitrairement des journalistes, sans base légale ; et le Digital Services Act met en place une censure illégale et détruit l’espace d’information démocratique sous couvert de lutte contre la prétendue « désinformation ». Ceux qui pointent un doigt vers les autres en ont trois pointés vers eux-mêmes.

Cela ne signifie pas que la Russie d’aujourd’hui soit un paradis. Pour beaucoup, le niveau de vie n’a pas encore atteint celui de l’UE. D’autres problèmes existent : la connectivité entre les grandes villes et les régions du Grand Nord et de l’Extrême-Orient ; le profond fossé entre ville et campagne. Les sanctions occidentales ont allongé les délais et augmenté les coûts de transport. Le pivot de la Russie, qui se détourne de l’Europe pour se tourner vers l’Asie, nécessite d’importants investissements dans les liaisons ferroviaires, les autoroutes, les oléoducs et gazoducs, les navires-citernes et les nouveaux brise-glaces nucléaires — dont deux sont actuellement en construction dans les chantiers navals de Saint-Pétersbourg.

Mais en coulisse, mon voyage est devenu un périple au cœur de l'escalade. J'ai senti que de plus en plus de gens se demandent ce que font les Allemands et leur colère grandit. Jusqu'à présent, les Russes faisaient soigneusement la distinction entre le peuple allemand et son gouvernement. Mais entre-temps, ils deviennent de plus en plus sceptiques : Nous leur avons pardonné les 27 millions de morts de la Grande Guerre patriotique – et maintenant, nous voyons des chars allemands dans le Donbass. Nous leur avons permis de se réunifier, et quelques années plus tard, ils ont oublié toutes les promesses de paix du soi-disant « Traité 2+4 ». Nous avons complètement retiré nos troupes, et aujourd'hui, ils ont déployé des troupes allemandes dans les pays baltes, une violation de l'Acte OTAN-Russie. Qu'avons-nous fait à ces Allemands ? Aujourd'hui, ils excluent les Russes, qui ont supporté le poids de la guerre, des célébrations commémorant la victoire sur Hitler.

Le maréchal Joukov avait-il peut-être raison avec cette phrase qu'il aurait prononcée peu après la Seconde Guerre mondiale : « Nous avons libéré les Allemands du fascisme ; ils ne nous le pardonneront jamais. »

Harcèlement au poste-frontière

J’ai pris le bus de Berlin à Kaliningrad, d’où je comptais réserver un vol pour Saint-Pétersbourg. Après un trajet de nuit de huit heures, ma première expérience marquante fut le harcèlement à la frontière polono-russe. Bien sûr, les passagers du bus n’avaient pas à attendre six ou sept heures comme les automobilistes. Mais, après deux heures d’attente, les douaniers polonais nous ont ordonné de nous mettre en ligne et de présenter nos passeports. Ils ont ensuite vérifié l’identité de tous les voyageurs russes et les ont photographiés. Ensuite, chacun fut appelé à son tour au guichet. Là, nous devions remettre notre passeport et indiquer notre nom complet. Beaucoup de voyageurs, peu familiers avec la procédure et ne parlant pas polonais, furent rabroués : nous ne voulons pas de vous, Russes, ici — partez et rentrez chez vous, derrière le nouveau rideau de fer.

En juin dernier, j’ai franchi la frontière entre Narva et Ivangorod, en Estonie. Du côté estonien, les douaniers ont fermé la frontière sans raison claire. Trois cents personnes, dont de jeunes enfants, ont dû camper dehors pendant plusieurs jours, sans toilettes ni douches. Une femme handicapée en fauteuil roulant, un jeune Russe et moi avons décidé, sur un coup de tête, de louer un chauffeur privé qui nous a conduits au poste-frontière situé 250 kilomètres plus au sud, près de Võru. Nous avons rejoint le côté russe après minuit, puis pris le bus de nuit de Pskov à Saint-Pétersbourg. Un harcèlement ciblé, quelle que soit la route empruntée.

Deux heures plus tard, aux douanes russes, une autre surprise. Pour des raisons de sécurité, toute personne ayant un visa ou un tampon d’Ukraine dans son passeport était interrogée. Parmi les voyageurs, certains étaient de vieux Allemands russes, ayant travaillé en Ukraine ou rendu visite à des proches là-bas, il y a des années. Ils tentaient de dissimuler leur inquiétude : Allons-nous être refoulés ? Comme cette femme âgée qui m’a raconté être née à Berdiansk, dans l’oblast de Zaporijjia, avant d’émigrer en Allemagne. Elle projetait de rendre visite à sa sœur, qui vit toujours en zone de guerre : « Chaque jour, nous essayons de nous parler au téléphone, et presque chaque jour, elle est sous les tirs. J’entends les explosions de grenades en arrière-plan dans le combiné. Alors je crie : “Tu es toujours là ?” Souvent, elle se cache dans la baignoire, un sac prêt sur le visage, mais elle refuse de partir. Elle me dit : “Je suis née ici, j’ai passé toute ma vie ici, que ferais-je ailleurs ?” » En pleurant, je lui souhaite toujours bonne chance et de prendre soin d’elle. Mais ce genre de terreur ukrainienne contre les civils, ainsi que les crimes de guerre, meurtres et actes de torture commis par l’Ukraine dans la région de Koursk, ne sont pas rapportés par la presse occidentale. En nous quittant à la gare routière de Kaliningrad, vers midi, nous nous sommes fait signe de la main.

Une femme blonde d’une quarantaine d’années, qui travaille à Berlin et rend visite à ses parents dans l’oblast de Kaliningrad toutes les trois semaines, m’a aidé à trouver un taxi pour l’hôtel. Pour une raison inconnue, mon application russe de taxi ne fonctionnait plus. « Mes parents sont âgés et ont besoin de soins. Lors de mes visites, je fais le ménage, les courses et je m’occupe du jardin. Mais mon père est souvent désagréable ; il ne comprend pas qu’il m’est impossible de venir chaque semaine. Je travaille, je ne peux pas supporter la fatigue du voyage ni payer les billets ! »

Entre-temps, la Pologne, les pays scandinaves et baltes ont annoncé la fermeture totale de leurs frontières avec la Russie. En conséquence, le seul moyen de se rendre à Moscou, Saint-Pétersbourg ou Kaliningrad serait de passer par Istanbul, Belgrade ou Bakou en avion, ce qui rendrait le voyage beaucoup plus coûteux. J’ai poursuivi ma conversation avec ma compagne de voyage, qui m’a confié : « C’est quelque chose que mon père, qui souffre de démence, ne peut pas comprendre : je ne peux pas me permettre de lui rendre visite chaque semaine, et je ne sais pas comment je pourrais payer le prix des billets pour des vols avec escale à l’avenir ! ». Voilà l’Europe d’aujourd’hui : une fracture qui frappe ceux qui n’ont rien à voir avec la guerre en Ukraine.

La raison de ces sanctions et de ces tactiques de harcèlement, semble-t-il, est claire : les élites politiques de l’OTAN veulent couper toutes les relations personnelles entre les peuples occidentaux et russes. Tout contact humain doit être détruit, afin que la propagande, l’incitation à la guerre et toute la russophobie diffusée par les médias occidentaux puissent plus facilement s’ancrer dans les cœurs et les esprits des populations de l’Ouest. Personne ne doit découvrir que les Russes sont, tout comme nous, un peuple épris de paix.

Prospérité malgré la guerre

Mais les élites occidentales craignent sans doute une menace bien plus dangereuse pour la loyauté des électeurs et des contribuables de l’Ouest : beaucoup de Berlinois qui visiteraient Kaliningrad, Saint-Pétersbourg ou Moscou remarqueraient que les villes russes sont aujourd’hui bien plus propres que la capitale allemande, que le métro y circule à l’heure et à un rythme soutenu — contrairement à celui de leur ville — et que le nombre de mendiants et de sans-abri a considérablement diminué, alors qu’en Allemagne il n’a jamais été aussi élevé.

En Russie, on constate à chaque coin de rue que le pays est en mouvement. Même si c’est à un niveau modeste, les conditions de vie s’améliorent lentement depuis près de deux décennies. L’économie croît de 3 à 4 % du produit intérieur brut chaque année. Vladimir Poutine n’est probablement pas le président "de cœur" des Russes, mais il obtient des résultats — et c’est là le secret de sa popularité.

Dans le même temps, l’économie allemande se contracte, les prix à la consommation augmentent, de larges pans de la population s’appauvrissent, des entreprises ferment ou délocalisent, et la désindustrialisation bat son plein. Selon le PDG de la banque JPMorgan Chase, Jamie Dimon, l’Europe a perdu sa compétitivité internationale : « L’Europe est passée de 90 % du PIB américain à 65 % en 10 ou 15 ans. » La plupart des jeunes en Russie se fixent des objectifs personnels, nourrissent des ambitions, cherchent à progresser. Les jeunes en Allemagne, eux, attendent souvent l’argent de leurs parents et restent enfermés dans une frustration plaintive, se sentant menacés par des « micro-agressions ».

Nulle part la montée en puissance de la Russie n’est plus visible qu’au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se tient chaque année fin juin. Cette année, plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier ont participé aux rencontres et discussions — sauf des États-Unis et d’Europe occidentale. Nulle part il n’apparaît plus clairement que la puissance économique mondiale se déplace toujours davantage vers l’Est, que la Russie poursuit son pivot vers l’Asie, et que presque chaque conversation porte sur des projets communs et des investissements. L’Occident est peut-être uni, mais il est coupé du reste du monde et, à l’échelle globale, il représente une minorité de plus en plus affaiblie sur le plan économique.

La Russie, quant à elle, est pleinement intégrée à l’économie mondiale, entretenant des relations commerciales avec la plupart des pays d’Afrique, d’Asie et des Amériques. Seuls environ 40 pays participent aux sanctions occidentales contre la Russie, tandis que plus de 150 États, sur les 193 que compte l’Assemblée générale des Nations unies, commercent et coopèrent avec le plus grand pays du monde. Cela démontre que les États-Unis et leurs vassaux européens ne dominent plus l’économie mondiale. C’est l’une des raisons pour lesquelles les sanctions occidentales ne fonctionnent pas et se retournent comme un boomerang, détruisant surtout les économies européennes de manière suicidaire. L’autre raison est que la Russie subit des sanctions depuis l’intégration de la Crimée, à la suite du coup d’État du Maïdan en 2014, et a eu tout le temps de rendre son économie résistante aux chocs.

Les anciens centres financiers mondiaux, la City de Londres et Wall Street, perdent lentement de leur influence, tandis que Singapour et Hong Kong deviennent les nouveaux pôles majeurs. De plus en plus d’échanges entre la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres pays ne sont plus réalisés ni financés en dollars américains, mais dans les monnaies nationales. Cela signifie que le rôle du dollar comme monnaie d’échange mondiale diminue de plus en plus.

Les États-Unis auront donc de plus en plus de difficultés à exporter leur propre inflation en imprimant des dollars, et à financer le budget fédéral — avec son énorme part de dépenses militaires destinées à maintenir la domination mondiale. En termes de croissance économique, poursuivre la guerre en Ukraine, sanctionner la Russie et menacer d’autres pays de tarifs douaniers ne fait qu’accélérer le déclin de l’Occident. Bien sûr, ce processus prendra environ un siècle, mais Washington et ses vassaux sont déjà en pleine phase de déclin. L’OTAN tente d’arrêter ce basculement mondial par la force militaire, en détruisant le droit international, en lançant des guerres illégales un peu partout — en Serbie, en Irak, en Libye, en Syrie, en Iran — et en orchestrant des changements de régime et des coups d’État dans les Amériques, en Afrique et dans les pays du Caucase. Mais cela ne prouve qu’une chose : les pays de l’OTAN sont incapables de gérer ce changement autrement qu’en essayant de « dompter le tigre » par la force. Au final, l’Occident surestimera ses moyens et sombrera dans le flot, comme l’Empire romain il y a près de deux millénaires.

Signes d’escalade

En voiture vers le nord, en Carélie, nous avons emprunté une route qui, à l’époque soviétique, était une « route fermée » : personne n’avait le droit de l’utiliser, sauf les véhicules militaires, et on ne la trouvait pas sur les cartes. La chaussée était parsemée de nombreux nids-de-poule, bien que, selon nos amis russes, elle soit constamment réparée. « C’est pour ça que tant de camions lourds roulent vers le nord, regardez-les bien : la plupart transportent des matériaux de construction, surtout du béton, et tous tournent sur des pistes sablonneuses qui s’enfoncent dans la forêt au bord de la route. »

En effet, les camions quittaient la route, s’arrêtaient généralement à une barrière ou à un poste de contrôle, étaient laissés passer, puis disparaissaient entre les arbres. Ils transportaient du béton pour construire de nouveaux silos à missiles massifs, dissimulés sous la canopée des feuillus et conifères caréliens. Sans le savoir au départ, nous étions arrivés au cœur du processus d’escalade de la nouvelle guerre froide. Ces nouveaux missiles à moyenne portée sont dirigés vers l’Europe centrale, et tous peuvent être équipés d’ogives nucléaires. La Fédération de Russie déploie de nouveaux missiles de portée intermédiaire pour renforcer sa capacité de seconde frappe.

À environ sept cents kilomètres à l’ouest, en Lituanie, l’Allemagne met en service sa 45e brigade de chars, qui comptera 5 000 soldats d’ici 2027. Des milliards d’euros sont investis, et un officier allemand affirme que cela montre bien que « nous resterons là pour les vingt prochaines années ».

Mais, selon des soldats de la Bundeswehr sur le terrain, les habitants locaux ne veulent pas leur parler et détournent le regard : les plus âgés se souviennent encore des uniformes allemands et des visages des meurtriers nazis. Les plus jeunes savent parfaitement que ces soldats risquent fort d’apporter une nouvelle guerre dans les pays baltes, et, dans leurs cauchemars, ils imaginent leur pays transformé en nouveau champ de bataille. Surtout au sein de la minorité russe, qui représente près d’un tiers de la population dans les trois pays baltes, les soldats allemands ne sont pas perçus comme des protecteurs, mais comme des messagers de l’enfer.

S’y ajoutent les attaques de drones non seulement contre Moscou, mais désormais aussi contre Saint-Pétersbourg. Récemment, l’aéroport de Pulkovo a été fermé pendant presque toute une journée en raison d’une alerte aux drones. En interne, on suppose que ces drones sont guidés vers leurs cibles depuis l’Estonie. Publiquement, Moscou reste prudent car il craint un piège de l’OTAN : si la Russie riposte contre l’Estonie, membre de l’Alliance, l’Occident pourra accuser Moscou et entraîner officiellement les partenaires européens de l’OTAN dans la guerre — ce que la Russie veut éviter à tout prix.

Dans cet environnement à haut risque, les récentes déclarations du président Trump, menaçant d’une action militaire directe contre Moscou et Pékin, sont scrutées à travers le prisme du calcul stratégique. Des analystes du renseignement et des experts en politique étrangère avertissent que si ces menaces sont prises au pied de la lettre, elles pourraient déclencher des mobilisations défensives, voire des actions préventives. Le dilemme central est donc celui de la crédibilité face au contrôle. Les menaces de Trump peuvent viser à dissuader toute agression par la seule force de la rhétorique, mais elles risquent aussi de réduire l’espace pour la diplomatie, la gestion de crise et la désescalade. À l’ère des systèmes de dissuasion interconnectés et des technologies militaires ultra-rapides, la marge d’erreur est dangereusement faible.

Ce que l’OTAN et les communiqués de la Bundeswehr présentent comme un renforcement de la dissuasion face à l’agression russe apparaît, du point de vue de Moscou, comme une menace supplémentaire s’inscrivant dans une longue série de promesses rompues et de guerres illégales menées par l’Occident. C’est le fameux « dilemme de sécurité » : si un camp s’arme toujours davantage, l’autre se sent de plus en plus menacé et commence à s’armer à son tour, ce qui conduit le premier camp à se sentir encore plus menacé et à renforcer à nouveau son arsenal. L’histoire montre que ce processus mène à de nouvelles guerres.

La seule issue à ce dilemme de sécurité pourrait passer par des négociations de désarmement, des mesures de confiance et le respect des accords. Mais c’est précisément ce que l’OTAN ne veut pas faire. La puissance dominante de l’alliance occidentale, ce sont les États-Unis. Washington a orchestré ce processus de tromperies, de violations de traités, de coups d’État et de guerres d’agression contraires au droit international. Résultat : le droit international a été remplacé par la loi de la jungle, les opérations clandestines et un climat de méfiance entre les dirigeants des grandes puissances. C’est exactement la situation à laquelle nous faisons face aujourd’hui, et ce sont les ingrédients d’un nouveau conflit armé. Dans ce jeu planétaire du « quitte ou double », les risques sont existentiels et le monde retient son souffle, espérant qu’aucun camp ne cligne des yeux au mauvais moment.

Sur cet échiquier mondial, la fracture transatlantique est un mythe. D’un côté, le président Trump est de plus en plus sous pression des néoconservateurs au sein du Parti républicain et de l’appareil sécuritaire. Cela le contraint à adapter sa politique à l’« État profond », dominé par les néoconservateurs et déterminé à poursuivre la guerre contre la Russie en Ukraine. De l’autre, l’obéissance anticipatrice des élites européennes corrompues par l’atlantisme a atteint un stade de servilité totale.

Ce que l’on observe dans les relations entre les États-Unis et les Européens n’est pas un conflit d’objectifs stratégiques différents, mais une sorte de division du travail. Comme l’explique Nel Bonilla, chercheur en études sur les conflits : « Les budgets de défense des deux côtés de l’Atlantique augmentent au même rythme, les doctrines de sécurité reposent sur les mêmes diapositives PowerPoint, et l’Union européenne, supposé havre pacifiste, représente aujourd’hui une part des dépenses militaires mondiales plus importante que la Russie et la Chine réunies. La fracture est rhétorique. La convergence est matérielle, et elle est financée par l’hémorragie lente des programmes sociaux chez nous. »

Le discours officiel est le suivant : pour défendre nos valeurs libérales, ouvertes et démocratiques, nous devons renforcer notre puissance militaire, face à la menace imminente des soi-disant régimes autoritaires. Mais cette rhétorique d’indépendance ne rompt pas avec les priorités stratégiques américaines ; elle entretient au contraire la dépendance envers l’hégémon et sert ses intérêts de manière exemplaire.

Washington a l’intention d’accroître la pression militaire et économique sur la Chine et de mener à terme le plan néoconservateur de changement de régime dans sept pays du Moyen-Orient : Irak, Libye, Syrie, Liban, Somalie, Soudan et Iran. Récemment, en Iran, ce projet a échoué : l’attaque illégale des forces de défense israéliennes n’a pas réussi à détruire complètement les installations d’enrichissement nucléaire de Téhéran ni à provoquer l’effondrement du régime, et elle a essuyé une massive contre-attaque iranienne qui a durement frappé Israël. Mais demain est un autre jour.

Le droit international a été détruit par l’Occident. Désormais, les sphères d’influence sont délimitées : c’est la revendication de l’Amérique, avec l’Europe, le Japon, la Corée du Sud, les Amériques, le Groenland et le Canada ; les autres zones sont des terrains de confrontation où l’influence de la Russie et de la Chine doit être contenue. Évidemment en concertation avec Washington, l’ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été placée à la présidence de l’Assemblée générale de l’ONU afin de veiller à ce que les intérêts de la majorité soient bloqués et que l’Organisation des Nations unies soit paralysée. Les élites transatlantiques corrompues servent de relais pour appliquer la politique des États-Unis.

Partout dans le monde, le combat entre l’hégémon d’un monde unipolaire et ses vassaux, et les États des BRICS qui aspirent à un monde multipolaire, se poursuivra.

Depuis plus de deux décennies, les États-Unis s’emploient à faire de l’Ukraine une colonie américaine, depuis la soi-disant « Révolution orange » de 2004. Les Britanniques et les pays de l’UE voulaient jouer les bénéficiaires dans une sorte d’impérialisme de passagers clandestins. Mais l’Occident a sous-estimé la puissance militaire et la détermination de la Russie.

Aujourd’hui, Washington n’a pas réussi à atteindre ses objectifs, et l’administration Trump prévoit d’« européaniser » la guerre en Ukraine. Que les Européens veuillent la guerre ou la paix en Ukraine, c’est leur affaire. Les armes pour des guerres sans fin peuvent être achetées aux États-Unis. Washington passera l’Ukraine par pertes et profits. Les vassaux européens devront payer la facture — pour la guerre et pour la reconstruction. L’empire continue d’exister, les élites européennes fonctionnent comme des gouverneurs, et l’hégémon augmente leur tribut en leur vendant des armes américaines, des cartouches et de grandes quantités de gaz naturel liquéfié. Formidable, n’est-ce pas ?

Retour en Carélie. Cette région du Grand Nord et la mer Baltique deviennent de plus en plus les prochains lieux de confrontation. Washington veut faire de la mer Baltique un mare nostrum de l’OTAN, en bloquant l’accès de la Russie à l’Atlantique. Ayant perdu pour l’instant la guerre en Ukraine, l’Occident ouvre un nouveau front contre Moscou en Scandinavie, avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Alliance. Les préparatifs du prochain affrontement sont déjà en cours.

Discussions désespérées

À Moscou, mon éditeur a organisé deux tables rondes. La première s’est tenue dans une petite galerie d’art moderne et portait sur les conditions de vie de la population ukrainienne, la situation actuelle sur la ligne de front et les perspectives de paix en Europe. De nombreux médias ont couvert la soirée : TASS, Gazeta, Russia Today et Papotschka Kanzlera, une chaîne audiovisuelle sur Telegram consacrée à la politique allemande, avec comme présentatrice Marina Zakamskaïa. Le public de la capitale s’est montré très intéressé, bien informé et ouvert à tout argument solidement étayé. Quelle différence avec Berlin, où de nombreux débats sont perturbés par des va-t-en-guerre pro-ukrainiens et des provocateurs pro-OTAN, les discussions virant souvent à l’émotion pure, au point de rendre impossible tout échange d’idées raisonné.

Cette stupidité moderne et cette régression de la pensée occidentale s’inscrivent parfaitement dans la guerre cognitive de l’OTAN, qui cible les pensées et les émotions des individus et constitue une attaque contre le cerveau humain. Les peurs et les émotions sont mobilisées pour dresser un rideau de ressentiment devant la raison et ainsi obscurcir la pensée : un jeu basé sur le constat que des personnes très intelligentes peuvent se comporter comme des fous lorsque la résistance émotionnelle prend le dessus sur leur esprit.

Ce qui reste, c’est l’impression suivante : les participants russes s’attachent aux idées, tandis que le public allemand s’attache aux confessions — à Moscou, l’éclairage intellectuel ; à Berlin, le ressentiment. L’Occident est entré dans l’ère de la contre-Lumière. Jusqu’où l’Allemagne va-t-elle sombré !

Ensuite, j’ai pris part à un débat à l’Institut d’Europe de l’Académie des sciences de Russie sur le thème « Allemagne, quo vadis ? ». De nombreux étudiants et historiens russes ont participé à la discussion, tous bien habillés, bien informés et préparés pour un échange sérieux. Les interventions se concentraient principalement sur un point : comment revitaliser les relations germano-russes et relancer un processus menant à une architecture de sécurité paneuropéenne, de Lisbonne à Vladivostok ? Ce fut aussi un retour en arrière teinté de colère.

La conclusion restait toujours la même : Washington ne veut pas respecter les intérêts de sécurité de la Russie ; les États-Unis veulent affaiblir et déstabiliser la Russie, comme l’a écrit la RAND Corporation ; les pays européens sont en train de se suicider ; et l’hégémon occidental cherche à provoquer un changement de régime en Russie. C’est précisément ce que le gouvernement russe, ainsi que presque tous les Russes, jugent inacceptable.

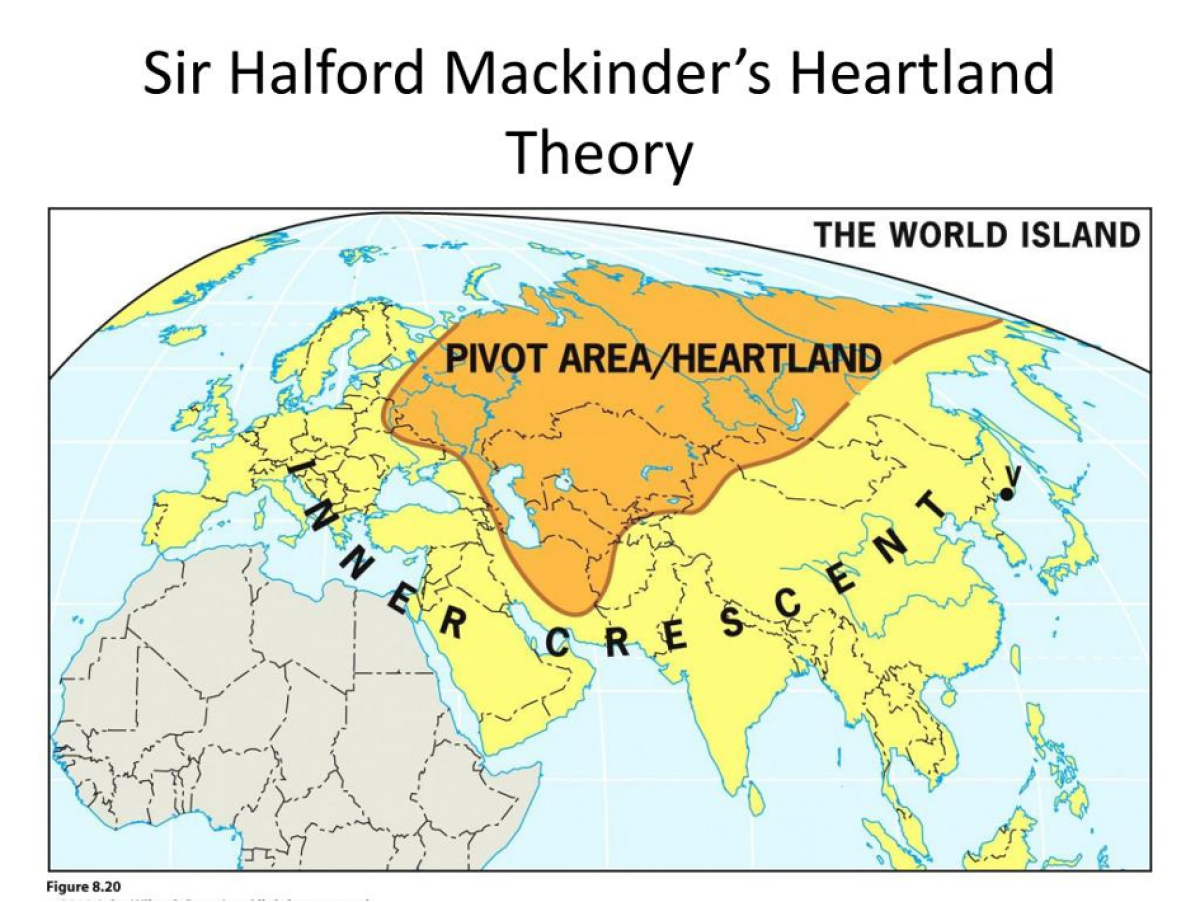

En Russie, le géographe britannique Halford Mackinder est bien connu : « Qui gouverne l’Europe de l’Est domine le Heartland ; qui gouverne le Heartland domine l’Île-monde ; qui gouverne l’Île-monde domine le monde. » Mackinder formula sa théorie dès 1904, d’abord devant la Royal Geographical Society à Londres, et, après la Seconde Guerre mondiale, des penseurs géopolitiques américains comme Zbigniew Brzezinski l’ont développée. Toute la politique étrangère américaine actuelle repose sur l’idée qu’une grande puissance maritime ne peut dominer qu’en morcelant la masse continentale eurasiatique. Pour reprendre les mots de Lord Ismay, premier secrétaire général de l’OTAN, l’alliance a été créée pour « tenir l’Union soviétique à l’écart, maintenir les Américains dedans, et les Allemands à terre ». Bien entendu, cette approche politique a survécu à l’Union soviétique — et a été couronnée de succès.

À Moscou, presque tous les intervenants réclamaient une nouvelle architecture de paix européenne incluant la Russie et prenant ses distances avec les intérêts américains. À l’horizon, se dessine l’utopie concrète d’une Europe indépendante, qui ne se réduit pas au rôle d’esclave de Washington, externalisant les coûts de l’impérialisme américain, mais qui revient à la vision d’Otto von Bismarck : « Si la Russie et l’Allemagne sont amies, l’Europe se porte bien. »

Après tout, nous sommes les témoins directs du combat entre le concept d’un monde unipolaire dominé par un hégémon américain et les forces, autour de la Russie et de la Chine, qui préfèrent un monde multipolaire dans leur propre intérêt. Le premier concept signifie que l’hégémon fixe les règles et contraint tout le monde, par la puissance militaire, à s’y conformer — comme l’a écrit l’auteur grec Thucydide dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse : « Les forts font ce qu’ils veulent, et les faibles subissent ce qu’ils doivent. » À l’inverse, le concept multipolaire suppose que les grandes puissances doivent négocier les règles et parvenir à un accord largement accepté. Même si, chez Thucydide, les Athéniens supérieurs finissent par anéantir les Méliens plus faibles, le concept multipolaire conserve sa pertinence, même si l’Histoire a suivi un autre chemin. Et nous n’avons pas encore atteint la fin de l’Histoire.

Comptes macabres sous les bouleaux

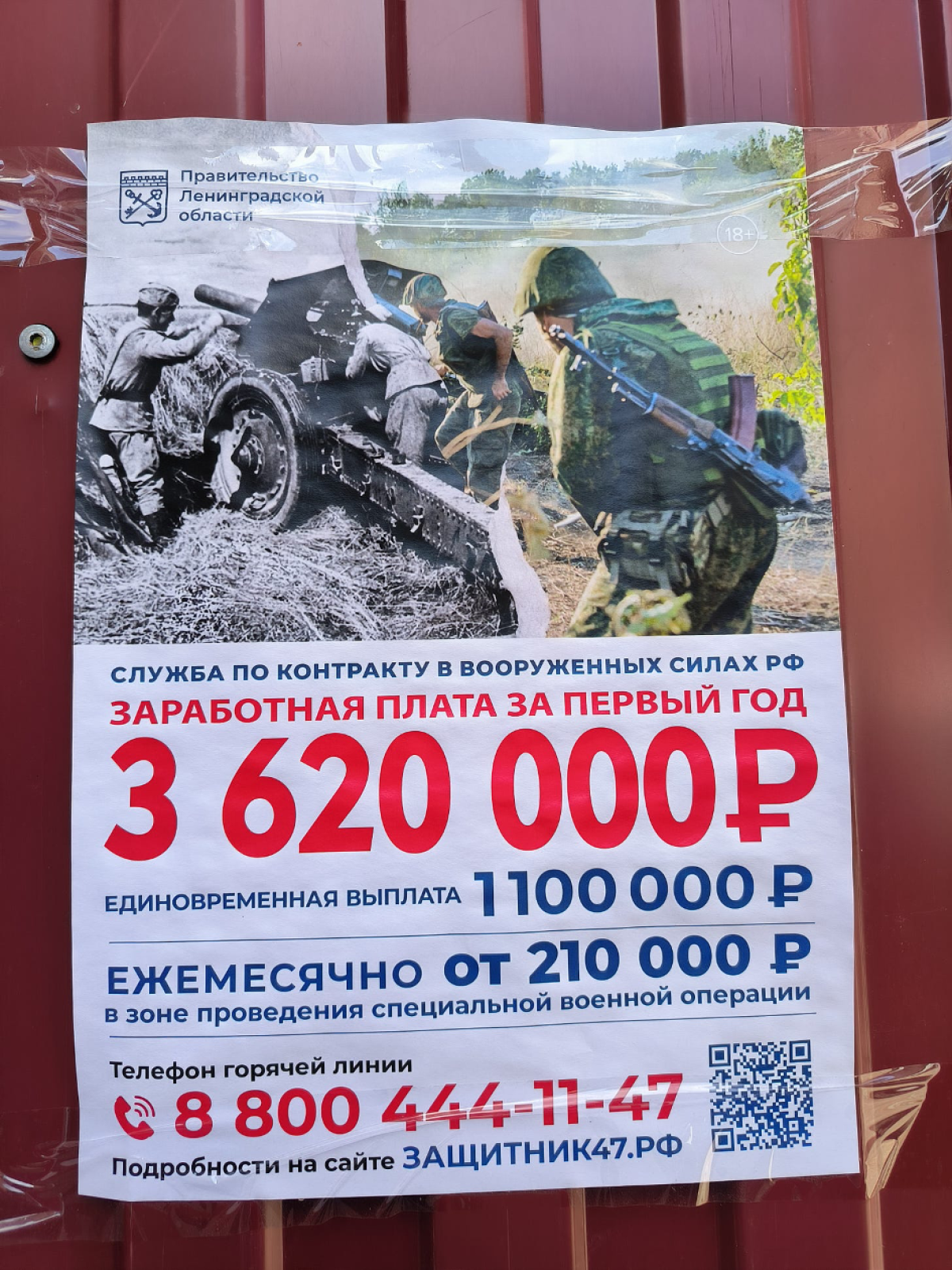

En remontant loin vers le Nord, nous avons vu des cimetières avec des tombes récentes ornées de drapeaux russes, souvent décorées du ruban noir et orange de Saint-Georges, symbole de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. La soi-disant « opération militaire spéciale » ne s’est que peu manifestée dans les grandes villes, où l’on voit surtout des affiches pour le recrutement militaire, mais elle se fait sentir bien plus fortement en Carélie, au Daghestan et dans toutes les autres régions périphériques, où vivent les plus pauvres et où la tentation de s’engager pour de l’argent semble plus grande.

Une étude du Center for Strategic and International Studies (CSIS) américain, publiée en juin 2025, évalue à 1,4 million le nombre total de morts dans la guerre en Ukraine. Bien que les chiffres réels soient strictement confidentiels des deux côtés, la plupart des pertes sont recensées du côté ukrainien, car les forces armées de l’Ukraine sont inférieures en artillerie, missiles, drones et effectifs. Mais cet effroi ne semble manifestement pas suffisant : Washington veut que les Européens maintiennent, voire prennent en main, la pression sur la Russie, tout en se tournant vers d’autres théâtres de guerre au Moyen-Orient et dans le détroit de Taïwan. Nous livrons les armes, vous livrez les corps — ce jeu cynique de guerres par procuration va continuer. Quand l’Ukraine sera exsangue et incapable de se battre, l’Allemagne sera poussée dans les tranchées. Le moment n’est pas loin où l’ordre sera à nouveau donné : Les Allemands au front !

Mais l’ironie de l’histoire, c’est que plus l’Occident combat militairement contre son propre déclin, plus ce déclin s’accélère — trop de blindage, pas assez de cerveau. Au terme du spectacle, l’Europe deviendra l’arrière-cour des États-Unis… et aussi l’arrière-cour de la Russie.

Il y a un autre aspect que je n’oublierai pas. Tout le monde n’est pas opposé à cette guerre, sinon elle serait terminée depuis longtemps — elle n’aurait même jamais commencé. Ceux qui ne vont pas au front et qui profitent de la guerre y sont favorables. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg : « Les dividendes montent, et les prolétaires tombent. »

Sur ce point aussi, la fracture transatlantique est un mythe. Des deux côtés de l’Atlantique, les profiteurs sont nombreux dans le complexe militaro-industriel et le secteur financier. Mais pour les Américains, il s’agit d’une guerre par procuration, loin, en Europe — et seuls les Européens meurent. Pour les Européens, en revanche, c’est la roulette russe, et nous en sommes tous la mise : 450 millions de vies dans l’UE — tout est sur la table.

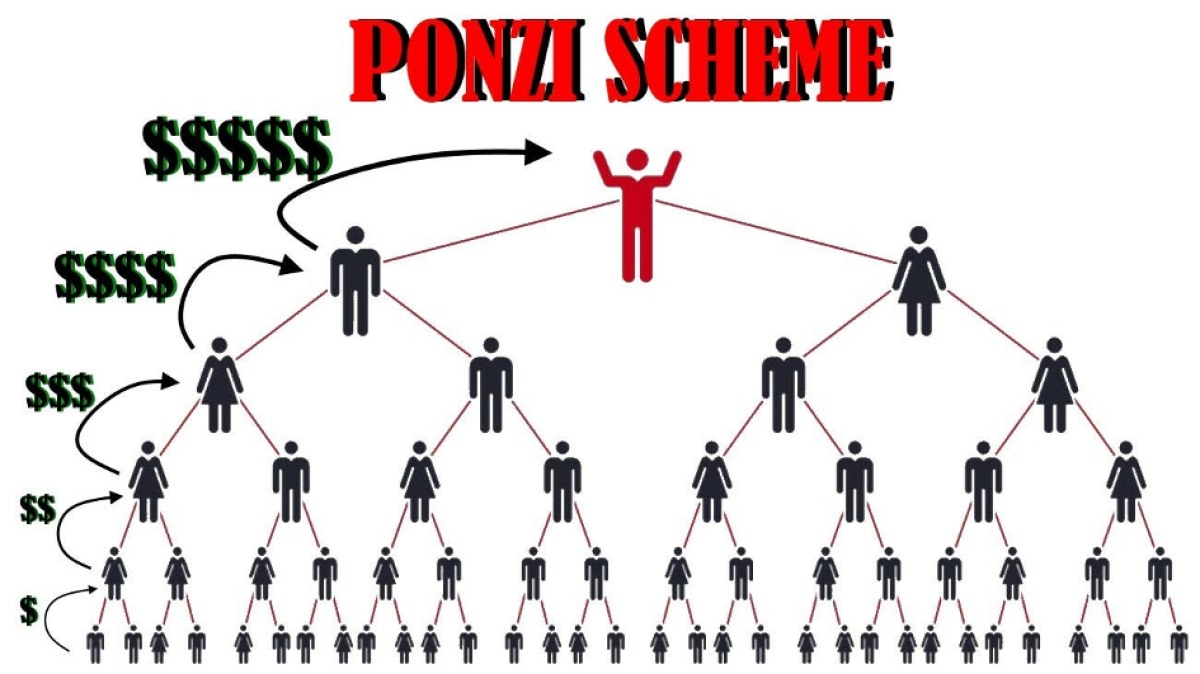

Le capitalisme est une économie mue par le profit, qui doit constamment accorder des prêts pour maintenir le système en fonctionnement. Et pour accorder de nouveaux prêts, il faut de nouvelles garanties. De nouveaux actifs signifient de nouvelles perspectives de profit : réserves de pétrole et de gaz, minerais, terres noires fertiles, main-d’œuvre bon marché, procédés de fabrication plus efficaces, nouveaux marchés de vente. C’est une lutte sans fin face à la tendance à la baisse des taux de profit — et un système de type Ponzi. Après la crise financière de 2008, les banques centrales ont permis au système en faillite de survivre en imprimant de la monnaie et en injectant du capital frais dans le circuit économique. Mais le prix à payer est une crise permanente. Le cadavre du capitalisme financier est maintenu artificiellement en vie, comme un patient sous assistance cœur-poumon.

Les Européens se retrouvent aujourd’hui sous une double pression, pris « en sandwich » : l’armée russe et les milices du Donbass ont stoppé leur expansion vers l’Est et leur avidité pour de nouveaux actifs destinés à stabiliser leur système bancaire et leur économie. Et, en même temps, l’hégémon américain a éliminé l’Europe en tant que concurrent économique — en faisant exploser le gazoduc Nord Stream, en forçant ses alliés à augmenter leurs dépenses militaires au profit des entreprises américaines, et par les sanctions suicidaires contre la Russie. Voilà pourquoi les élites européennes agissent comme des va-t-en-guerre particulièrement agressifs : pour elles, c’est une question de survie. Elles ont conduit leurs propres pays dans une impasse et ne peuvent pas faire demi-tour sans être tenues pour responsables de leurs mauvaises décisions. Elles périraient avec l’effondrement du capitalisme financier.

La défaite temporaire de l’Occident dans la guerre en Ukraine a momentanément freiné l’élan expansionniste. Mais la lutte pour détruire et exploiter économiquement la Russie se poursuivra sur d’autres fronts. Chaque recoin de la planète doit être intégré à la machine à profits. En attendant, le taux d’exploitation des salariés dépendants et de la classe moyenne doit être augmenté. La guerre sans fin entre le monde unipolaire en déclin et le monde multipolaire en ascension est aussi une guerre de classes — une guerre contre la majorité des travailleurs dans les métropoles occidentales. Les riches combattent les pauvres, le capital combat le travail, les États-Unis combattent leurs vassaux européens et, ensemble, le reste du monde — une course effrénée au profit.

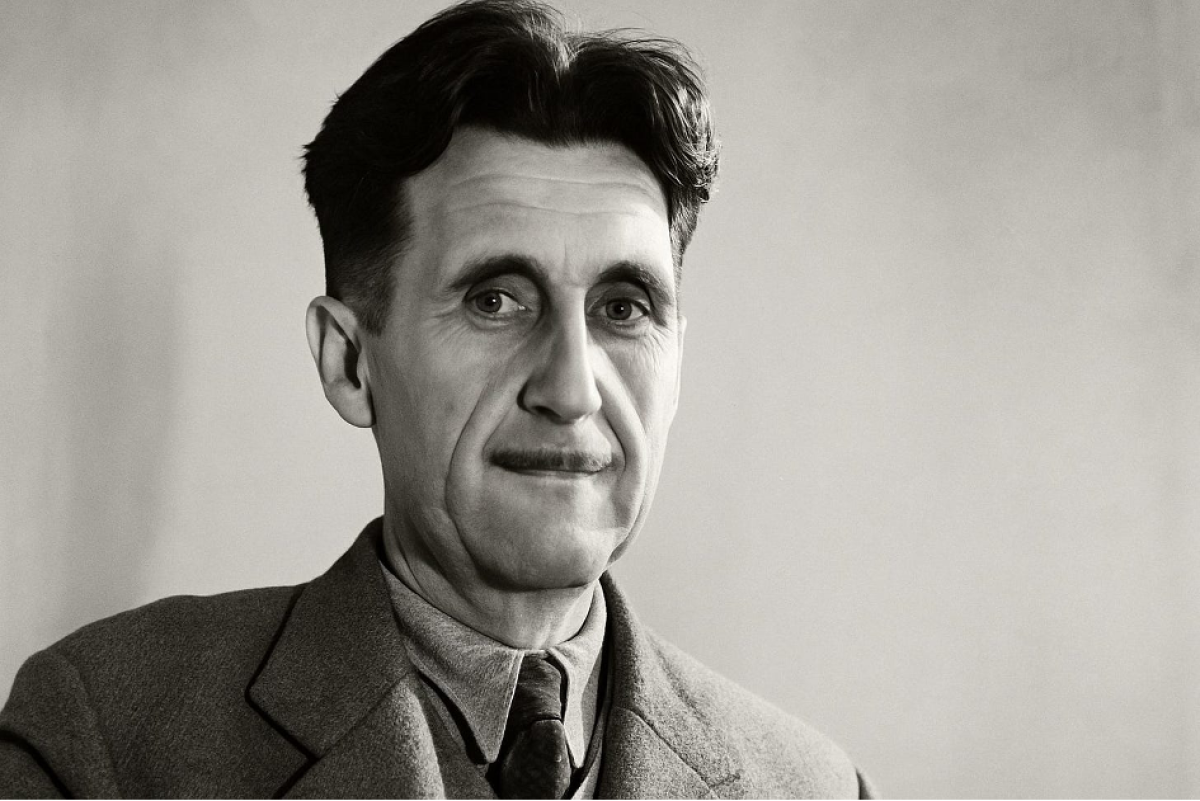

George Orwell écrivait, avec une clairvoyance remarquable, dans son roman dystopique 1984 : « La guerre, donc, si nous la jugeons selon les critères des guerres précédentes, n’est qu’une imposture. C’est comme les combats entre certains animaux ruminants dont les cornes sont disposées de telle manière qu’ils sont incapables de se blesser. Mais bien qu’elle soit irréelle, elle n’est pas dénuée de sens. Elle absorbe le surplus de biens de consommation et elle contribue à préserver l’atmosphère mentale particulière dont une société hiérarchisée a besoin. La guerre, on le voit, est désormais une affaire purement interne. Par le passé, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu’ils puissent reconnaître leur intérêt commun et donc limiter la destructivité de la guerre, se combattaient réellement, et le vainqueur pillait toujours le vaincu. À notre époque, ils ne se combattent plus du tout entre eux. La guerre est menée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et son objectif n’est pas de conquérir ou d’empêcher la conquête d’un territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot même “guerre”, par conséquent, est devenu trompeur. Il serait probablement exact de dire qu’en devenant continue, la guerre a cessé d’exister. » C’est pourquoi la guerre doit continuer. C’est une lutte de classes, et en même temps le combat de l’impérialisme occidental contre sa propre fin. Ce sera la dernière guerre de l’Amérique. Nous allons voir couler beaucoup plus de sang.

En 1942, l’écrivain américain Nelson Algren publia son deuxième roman : Never Come Morning. Algren y décrivait le monde des ivrognes, des proxénètes, des prostituées, des marginaux, des drogués, des boxeurs, des politiciens corrompus et des voyous. C’est dans ce monde que nous avons fini par atterrir — et, dans ce spectacle, nous sommes les personnages principaux. Après la guerre à venir, notre perspective sera celle des halfies — argot de rue désignant les hommes sans jambes sur des fauteuils à roulettes — à qui Algren a dédié un poème. J’ai vu ces invalides des mines, allongés dans des draps sales, leurs bandages imbibés de sang, hurlant le nom de leur mère. C’est pourquoi j’ai volé et modifié le titre d’Algren.

Quelques jours plus tard, je suis rentré en Allemagne et j’ai été choqué en entrant dans mon pays : j’ai eu l’impression qu’il était recouvert d’une couche de moisissure, d’épuisement et de résignation. L’esprit des Allemands est brisé — un pays sans aucune opposition. C’est aussi un signe de déclin et de crépuscule. Le monde de Nelson Algren est celui des perdants — notre monde. Les gagnants sont ailleurs.

«La paix ne viendra jamais»